INDEX

いつもの「いただきます」を、特別な瞬間に。

慌ただしい毎日の中で、私たちが何度も繰り返す食事の時間。その何気ないひとときを、ほんの少し特別な、心豊かな時間に変えることができるとしたら、素敵な1日になる思いませんか。 その答えは、福井県が誇る伝統工芸、「越前漆器」にあります。1500年の歴史を持つとも言われるこの美しい漆器は、ただの和食器ではありません。それは、日々の暮らしに潤いを与え、丁寧な時間を紡ぐための、美しい道具です。 今回は、越前漆器が持つ魅力と、現代の私たちの暮らしに寄り添う漆器の選び方を紹介します。

あなたの暮らしに寄り添う、越前漆器の選び方

「漆器は扱いが難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし、今の越前漆器は、私たちのライフスタイルに合わせて進化しています。3つの視点から、あなたにぴったりの「最初の漆器」を探してみましょう。

【いつもの一杯を、特別な一杯に】毎日使いたい「お椀」

越前漆器の魅力を最も身近に感じられるのが、毎日使う茶碗や汁椀です。漆器は陶器に比べて軽く、熱が伝わりにくいため、熱い味噌汁を注いでも持ちやすいのが特徴。まずは、自分の手に一番しっくりくるお椀を1セット、食卓に迎えてみませんか。

【食卓の会話を、もっと楽しく】お客様をもてなす「皿」や「鉢」

家族や友人との集いの場には、食卓の主役になるような美しい大きめの皿や鉢を。旬の食材を大胆に盛り付ければ、それだけで会話が弾むおもてなしの一品になります。蒔絵や沈金が施された器は、ハレの日の食卓をより一層華やかに演出します。

【大切なものを、美しく仕舞う】暮らしを整える「箱」

越前漆器の魅力は食器だけではありません。手紙や書類を仕舞うボックスや、アクセサリーを入れる小箱など、暮らしを整える道具もまた、漆器ならではの上質さを備えています。大切なものを、美しい漆の箱に仕舞う。その行為そのものが、ワンランク上の暮らしの第一歩になります。

【知るほどに深まる、1500年の歴史】

越前漆器の歴史は古く、その起源は6世紀にまで遡ると言われています。長い年月をかけて職人たちの間で受け継がれ、磨き上げられてきた塗りの技法。その背景を知ることで、手にする一品への愛着は、さらに深いものになるでしょう。

【厳選5選】2025年、あなたの暮らしを彩る越前漆器

越前塗 溜内黒 布着せ多用椀[1客]

堅牢な欅(けやき)の木地に布を被せて補強する「布着せ」の技法で作られた、越前塗の多用椀です。外側は透き漆を重ねた溜塗、内側は黒塗で仕上げられています。飯椀や汁椀、小どんぶりなど、様々な用途に使える丈夫な器です。普段使いにお勧めなので、ご家族の人数分お揃いになられてはいかがですか?

詳しくはこちら⇒越前塗 溜内黒 布着せ多用椀[1客]

【越前漆器】小丸椀 飯椀[1客]

欅(けやき)の木地を使い、木目の美しさを活かす「拭き漆」で仕上げられた越前漆器の飯椀です。小丸椀という名の通り、手に馴染む小ぶりなサイズ感が特徴。色は「朱」と「溜」の2種類から選べます。こちらはちょっと上のおもてなし用の食器として必要な個数分お選びください

詳しくはこちら⇒【越前漆器】小丸椀 飯椀[1客]

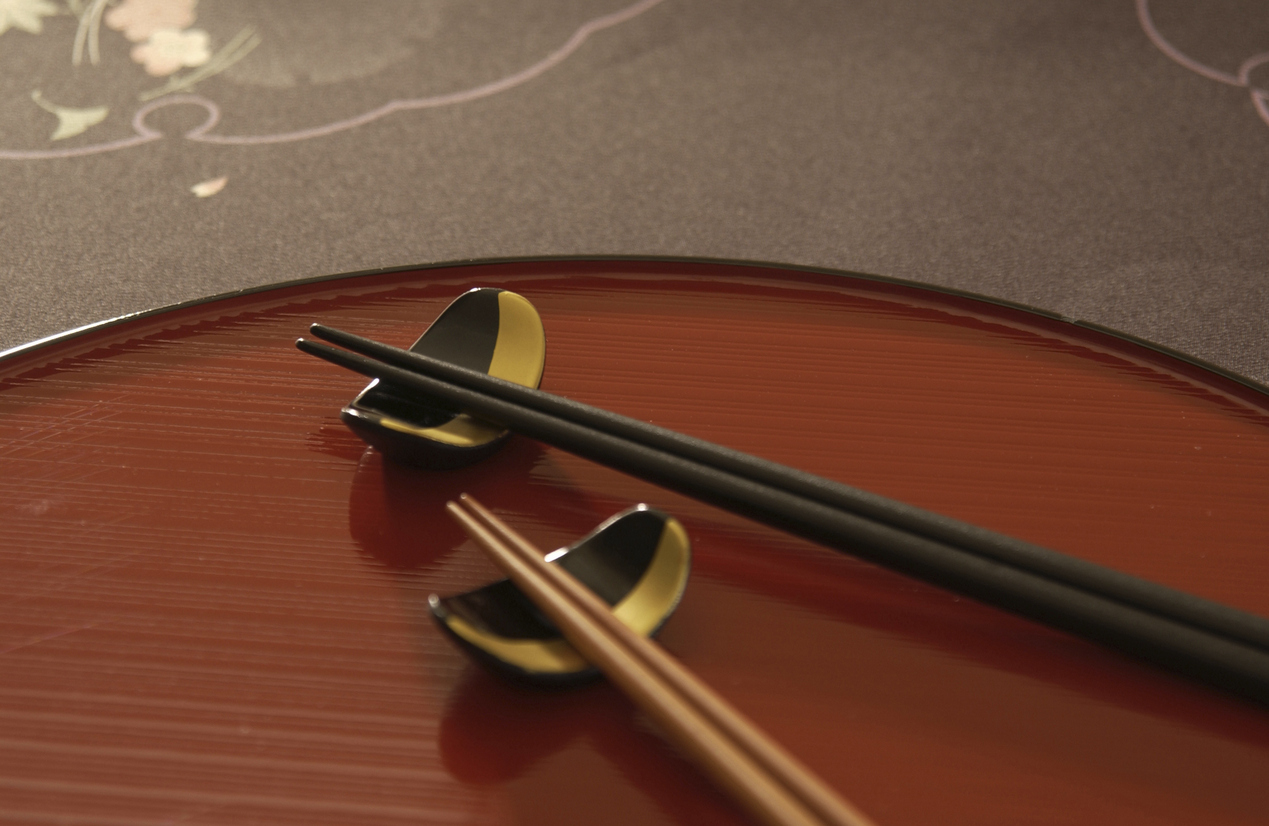

箸置付夫婦箸 月の雫[組]

「月の雫」をモチーフにしたデザインの夫婦箸と箸置きのセットです。ご結婚のお祝いや、大切な方への記念品としての贈り物に適しています。品の良い桐箱に納められています。普段使い用途で、ずっと記憶に残る贈り物です。質感が高く、デザインもシンプルですので贈られる方の年齢問わず選んでいただけます。

詳しくはこちら⇒箸置付夫婦箸 月の雫[組]

【箔蒔絵】越前塗 日月 溜塗(ためぬり)貴船鉢[1個]

太陽と月をかたどった「日月」のモチーフが、箔蒔絵の技法で描かれた越前塗の鉢です。深みのある溜塗(ためぬり)の色合いが、料理を上品に引き立てます。菓子鉢や料理の盛り鉢など、多用途に使える器です。ご家庭用途でも、贈り物でもお選びいただけます。

詳しくはこちら⇒【箔蒔絵】越前塗 日月 溜塗(ためぬり)貴船鉢[1個]

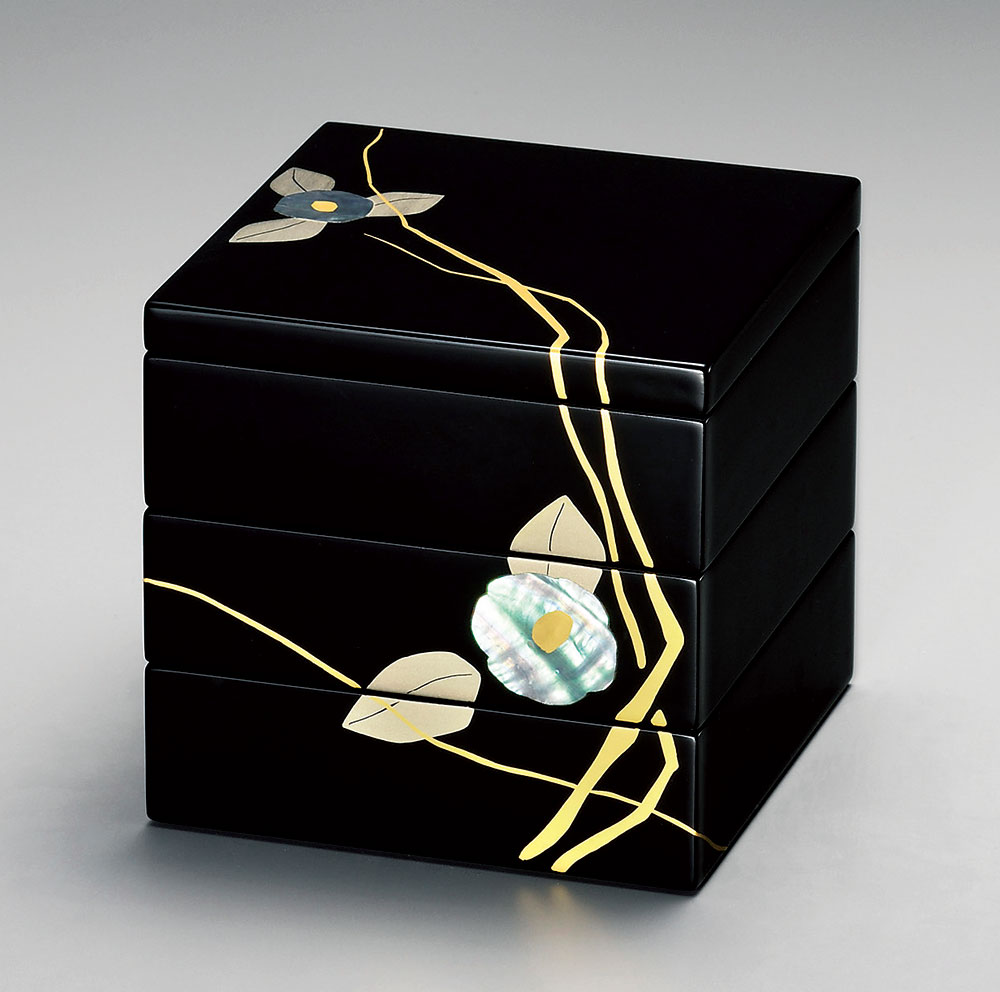

【手描き蒔絵・消し蒔絵】越前塗 貝椿 三段重

手描きの消し蒔絵と、貝を埋め込む螺鈿(らでん)の技法で椿の花が描かれた、木製の三段重です。お正月のおせち料理や、お花見、運動会など、1年中ハレの日の食卓を華やかに演出します。

詳しくはこちら⇒【手描き蒔絵・消し蒔絵】越前塗 貝椿 三段重

【まとめ】「用の美」を、日々の暮らしの真ん中に

越前漆器は、特別な日にだけ使うものではなく、日々の暮らしの中で使ってこそ、その真の輝きを増していきます。 職人の手仕事から生まれた「用の美」を、あなたの日常に迎え入れてみませんか。飾るための食器ではなく、使うための食器です。 きっと、いつもの毎日が、少しだけ愛おしく、丁寧なものに変わっていくはずです。

商品検索

商品検索

商品一覧

商品一覧